Quand l’artiste Syos Tomoaki Baba est apparu dans une récente publicité UNIQLO, cela a rappelé à quel point le jazz est aujourd’hui profondément ancré dans la culture japonaise. Il ne s’agit plus d’une influence étrangère, mais d’un élément du paysage sonore national, présent dans les cafés, les clubs, les salles d’arcade et même les spots télé. Baba n’est pas une exception mais le reflet du chemin parcouru par le jazz au Japon. Voici six moments clés qui ont ancré durablement le jazz dans le paysage musical japonais.

1. Les premières arrivées : des années 1910 aux années 1920

1. Les premières arrivées : des années 1910 aux années 1920

Le jazz est arrivé au Japon au début du XXe siècle, transporté par les paquebots reliant les États-Unis à l’Asie (dont les Philippines, alors sous occupation américaine), avec à leur bord des musicien·ne·s et des disques. Des artistes japonais (et philippins) ont appris à partir des partitions et enregistrements importés, jouant du ragtime et du foxtrot dans les dancings de Yokohama, Osaka et Tokyo. Dès les années 1920, des labels comme Columbia et Victor produisaient des versions japonaises de succès jazz américains, pendant que des musiciens locaux formaient leurs propres groupes dans les hôtels et cabarets.

2. Tokyo March et la culture de masse

2. Tokyo March et la culture de masse

L’un des premiers moments où le jazz a touché un large public au Japon remonte à 1929, avec le disque populaire Tokyo March, associé à un film du même nom. Selon E. Taylor Atkins, historien de l’Asie de l’Est à la Northern Illinois University et auteur de Blue Nippon: Authenticating Jazz in Japan, ce morceau a marqué une étape : « Il était lié aux dancings, aux "modern girls" et "modern boys", l’équivalent japonais des flappers et des dandys, et aux classes urbaines aisées. Avec tout ce que cela implique : l’excès, les chiens et les chats qui dorment ensemble… un présage d’un bouleversement à venir. »

3. Résistance et essor des cafés d’écoute

3. Résistance et essor des cafés d’écoute

Alors que le jazz se répandait dans les villes japonaises, les autorités conservatrices ont commencé à sévir, fermant les dancings, notamment à Osaka. Mais le jazz a trouvé refuge ailleurs : dans les jazz kissaten, des cafés d’écoute silencieuse et collective qui ont formé une nouvelle génération d’auditeurs et de musiciens. L’un des premiers, et le plus emblématique, fut Chigusa, fondé en 1933 à Yokohama.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais interdit le jazz, classé comme musique ennemie. Pourtant, Mamoru Yoshida, fondateur de Chigusa, refusa d’abandonner. Grâce au soutien de musicien·ne·s, d’associations de jazz et de subventions, le café a traversé guerres, drames et difficultés financières. Il est resté ouvert pendant près d’un siècle. En 2023, Chigusa a entamé un nouveau chapitre en devenant un musée dédié à son histoire et à celle du jazz au Japon.

4. Renaissance d’après-guerre et nouvelles voix

4. Renaissance d’après-guerre et nouvelles voix

Après la guerre, le jazz a connu un vrai renouveau sous l’Occupation américaine. Les soldats alliés voulaient des concerts, et les musiciens japonais jouaient dans les clubs militaires. En 1947, Swing Journal est lancé : il devient la revue jazz de référence. Les cafés d’écoute et les clubs de concert se multiplient à Tokyo et Osaka, où la scène jazz s’épanouit. Les artistes japonais, élevés avec le jazz d’avant-guerre et de guerre, entrent dans leur propre phase de création. On voit émerger des figures comme Toshiko Akiyoshi et Sadao Watanabe.

« Quand j’ai commencé à jouer du jazz à Tokyo en 1953 dans le quartet de Toshiko Akiyoshi, je copiais beaucoup Charlie Parker », raconte Watanabe. « Puis Coltrane est arrivé… j’ai essayé de le suivre, mais c’était trop. Alors maintenant je joue comme je le ressens, en restant honnête. »

Le parcours d’Akiyoshi, elle aussi, a montré la voie à d’autres musicien·ne·s japonais·es pour passer de l’imitation à un langage propre.

5. Une couleur nationale : les années 1970

5. Une couleur nationale : les années 1970

Les musiciens commencent à intégrer des instruments traditionnels et des influences folkloriques dans leur jazz, un courant que l’on nomme parfois « Wa-Jazz ». Le flûtiste Minoru Muraoka introduit le shakuhachi dans ses arrangements, tandis que Toshiko Akiyoshi intègre des tambours taiko et des thèmes japonais dans ses compositions pour big band.

Le label Three Blind Mice, fondé en 1970, joue un rôle essentiel en produisant des albums de haute qualité mettant en avant la scène japonaise émergente. Les festivals Live Under the Sky et Mount Fuji Jazz Festival rassemblent artistes locaux et internationaux sur scène. À la fin de la décennie, le jazz japonais affirme un son reconnaissable, profondément enraciné dans sa propre culture.

Hiromi Uehara en concert à Varsovie, 2013

Hiromi Uehara en concert à Varsovie, 2013

6. Culture durable et nouvelles plateformes : des années 1980 à aujourd’hui

Les orchestres universitaires, portés par des concours comme le Yamano Big Band Jazz Contest, forment des générations entières de musicien·ne·s et assurent une continuité de la scène.

De nouvelles scènes apparaissent dans les années 2000, comme le Tokyo Jazz Festival, aujourd’hui le plus grand festival jazz du pays. Avec ceux de Yokohama et de Sapporo, ces événements permettent au public japonais de découvrir des artistes internationaux tout en valorisant les talents locaux.

Des artistes comme Hiromi Uehara ou Soil & “Pimp” Sessions redéfinissent l’image du jazz japonais à l’international. La virtuosité fusion de Hiromi et l’énergie punk du “death jazz” de Soil captivent les auditoires au Japon comme ailleurs, confirmant la vitalité du genre.

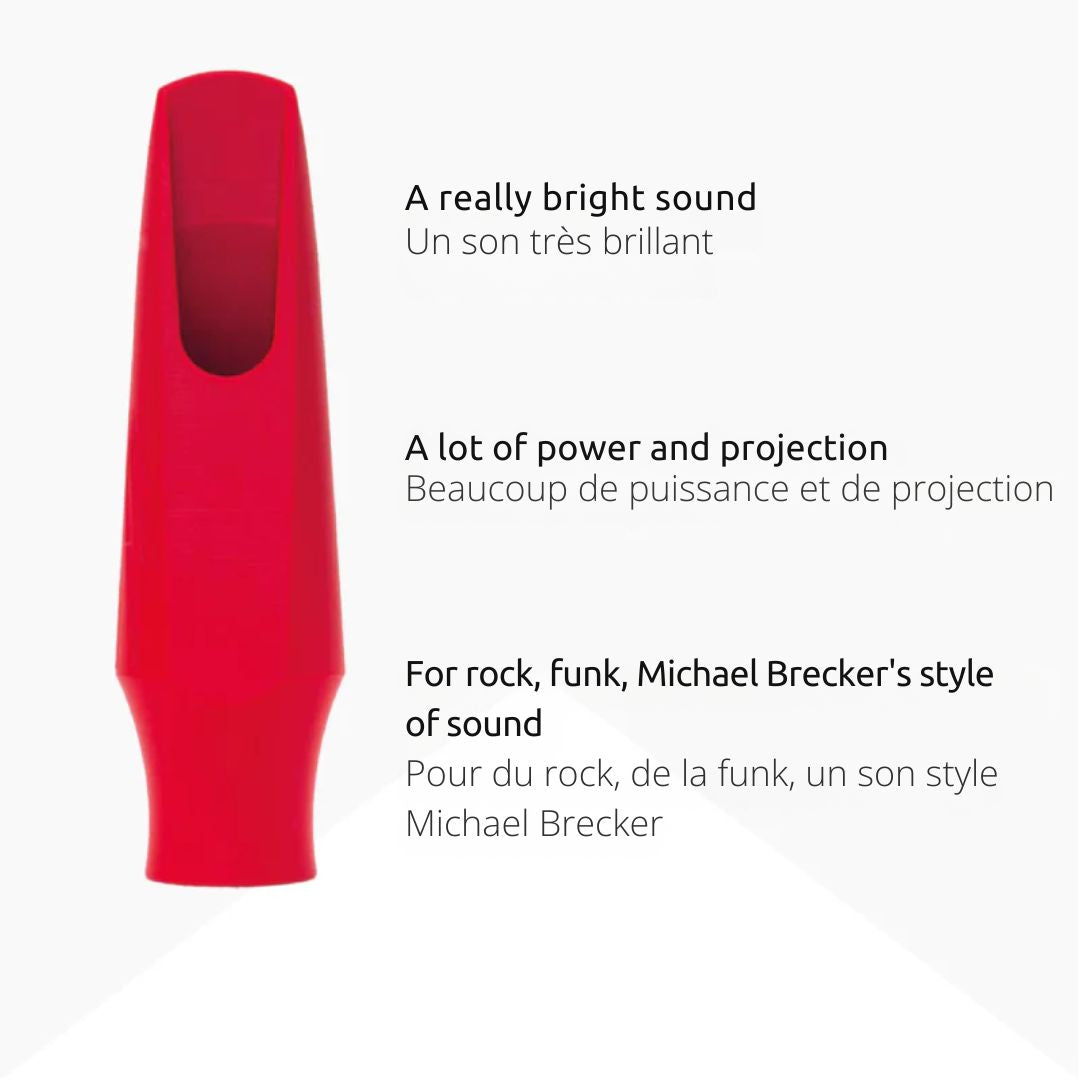

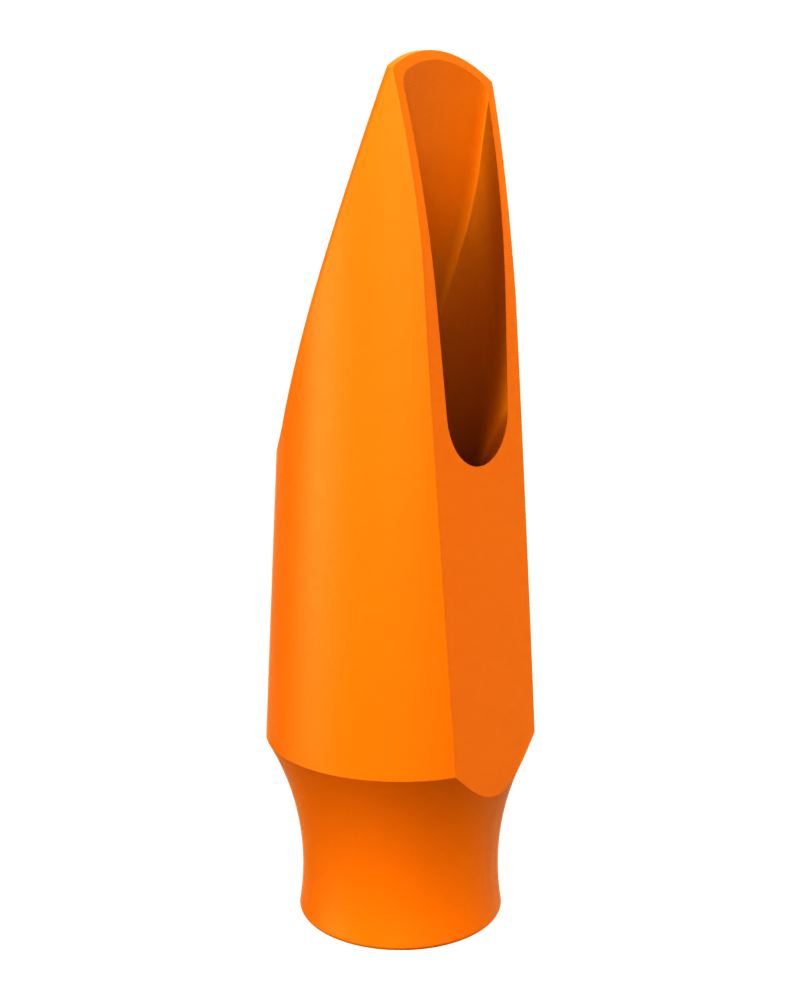

(Regardez ici un extrait de Motoharu Fukada, ex-membre de Soil & “Pimp” Sessions, avec le bec Signature Scott Page.)

Sur le terrain, les jazz kissaten restent au cœur de la culture. On en compte encore environ 600 en activité. Ces cafés d’écoute cultivent une relation plus lente, plus attentive à la musique, avec des vinyles rares, un son haute fidélité, et une atmosphère propice à l’écoute profonde. Ils continuent d’être un pilier discret mais essentiel de la transmission du jazz.

Par l’éducation, les festivals, les artistes novateurs et les rituels du quotidien comme les cafés d’écoute, le Japon a construit l’un des écosystèmes jazz les plus vivants au monde. Ce qui n’était qu’une importation est devenu une part vivante de son identité musicale.

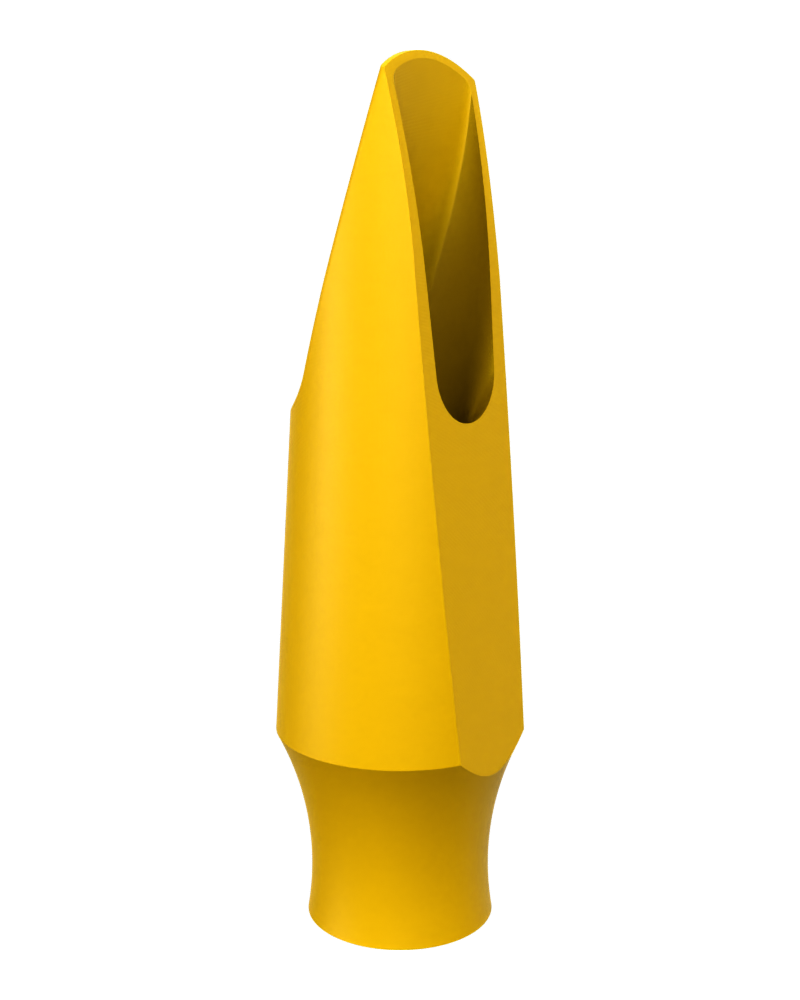

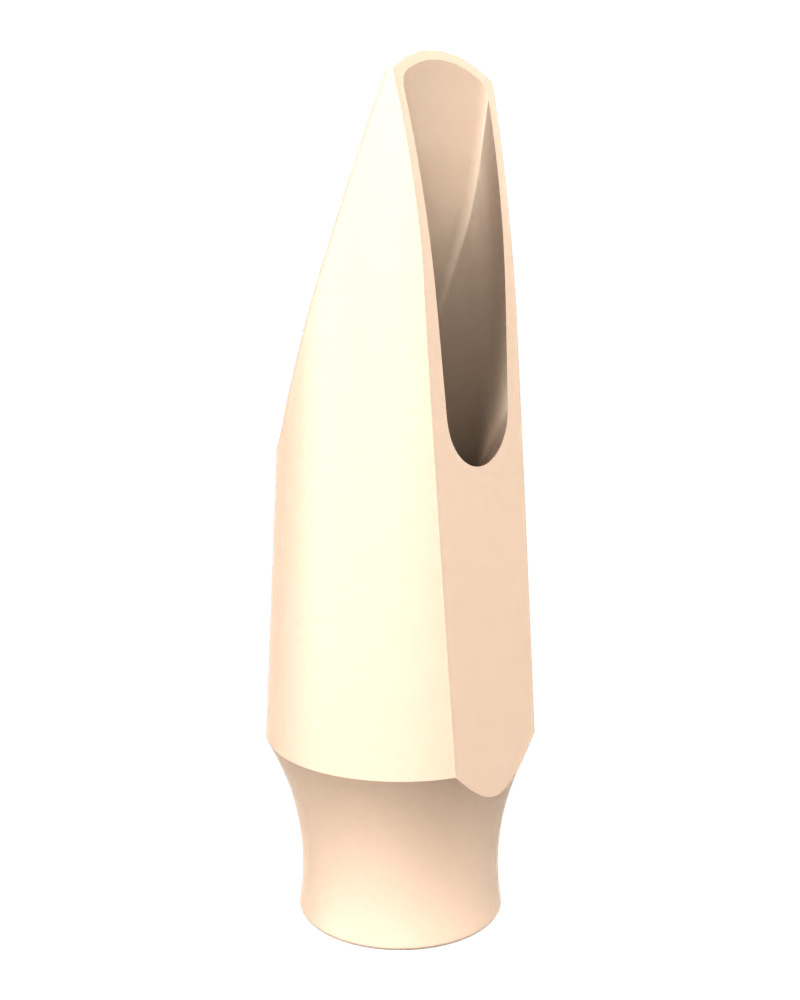

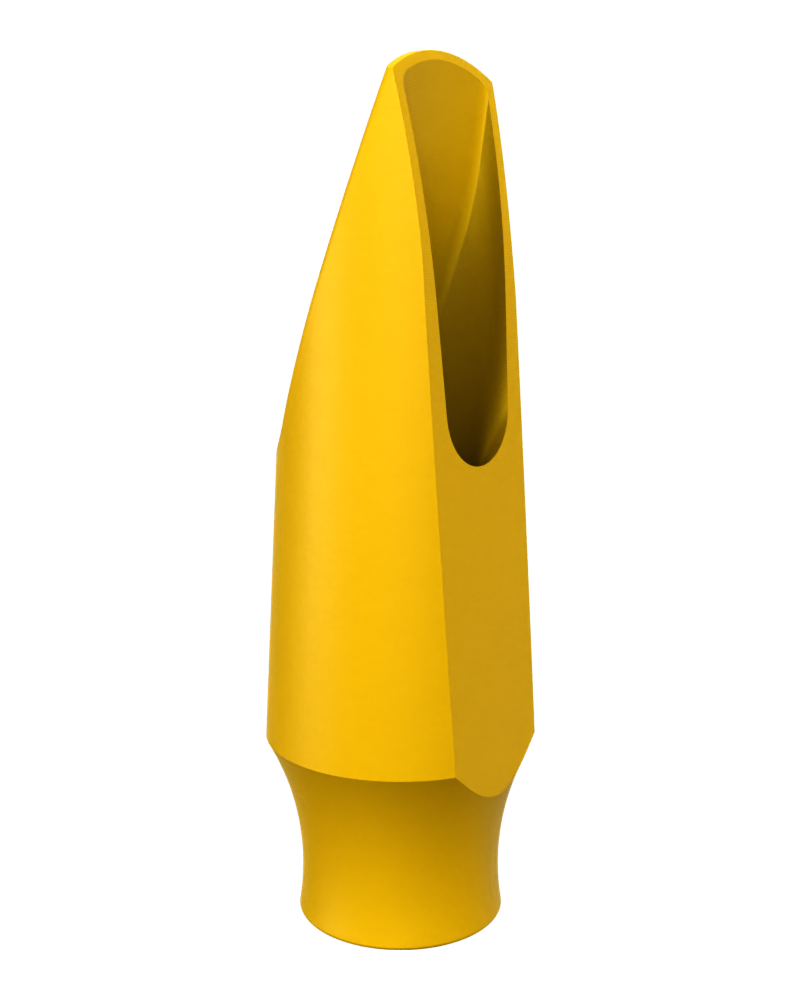

Chez Syos, notre lien avec le Japon est profond. Nous collaborons avec des artistes talentueux comme Tomoaki Baba, Lotta et Ami du groupe MOS, Junnosuke Fujita, Masato Jaike ou encore Hironori Ura, et nous travaillons avec des partenaires comme HOSCO pour garantir un accès local aux becs Syos. Le saxophoniste Patrick Bartley, lui aussi artiste Syos, a marqué la scène japonaise avec son groupe J-MUSIC Ensemble, dédié à l’exploration de la musique japonaise moderne à travers le prisme du jazz. Le groupe cumule aujourd’hui des millions de vues et des centaines de milliers de fans à travers le monde.

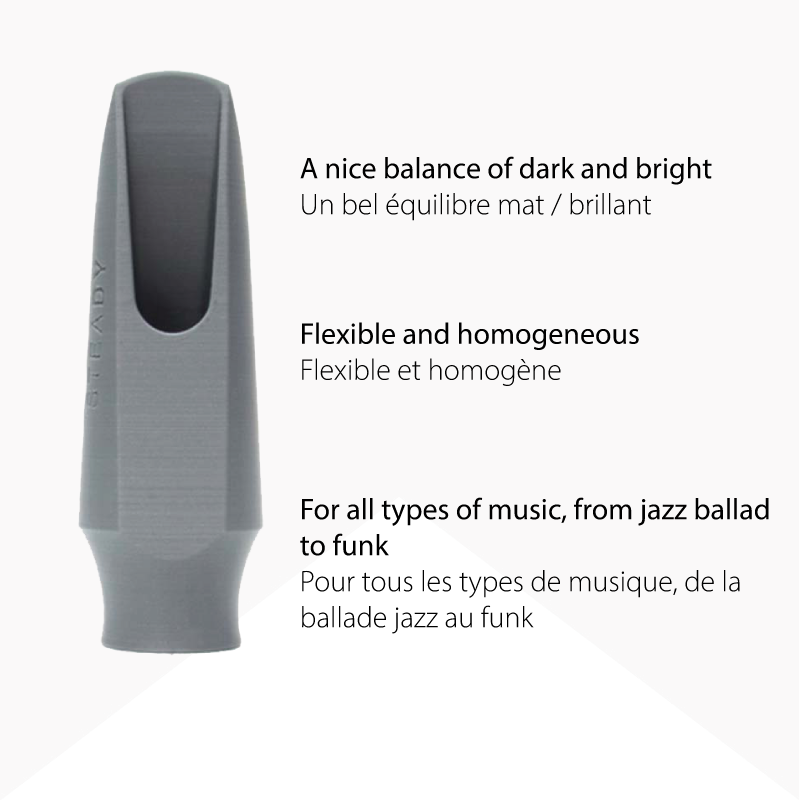

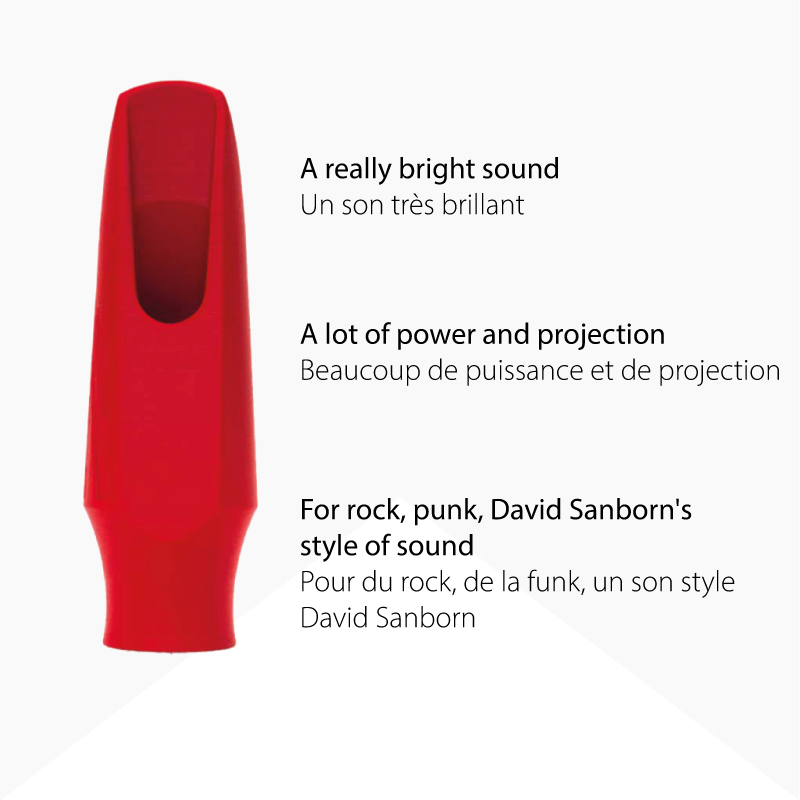

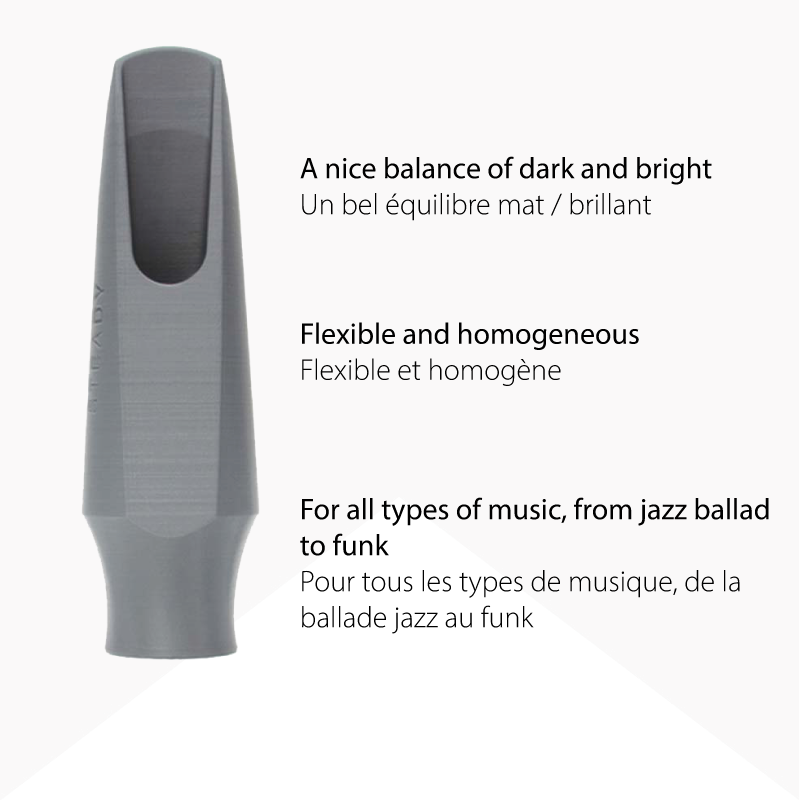

Chaque bec Syos est conçu pour aider les musicien·ne·s à trouver leur meilleur son, que ce soit dans un club de Tokyo, sous un pont pour répéter, ou en session big band. Notre gamme comprend des modèles Signature et sur-mesure, pensés pour la clarté, le confort et la projection.

👉 Cliquez ici pour découvrir les becs Syos

👉 Cliquez ici pour découvrir les becs Syos pour clarinette